《戏杂志》是20 世纪20 年代初期在上海创办的一份综合性的戏剧杂志,自1922 年4 月首刊“尝试号”出版,至1923 年12 月第九期止,前后共出版9 期。《戏杂志》相对固定的栏目主要有“铜图”“京剧”“昆剧”“新剧”“戏剧新闻”“游艺附录”等。该刊对于诸多戏剧形式并没有太多的门户之见,兼容并蓄。加之《戏杂志》的主编姚民哀本人又是说书...

《中国古代小说戏剧研究》(年刊)创刊于2003年,由兰州城市学院中国古代小说戏剧研究所主办,每年出版一期,主要刊发戏剧戏曲、小说领域最新的研究成果,以及田野报告、重要的原始文献(包括罕见的古代民间剧本等),是小说、戏剧领域知名集刊之一,该刊已被中国知网、南京大学中文学术集刊网收录。本书系《中国古代小说戏剧研究》(第十七辑),共收录33篇文...

李砚园书法植根于传统之中。以唐楷为根,上溯秦汉魏晋,又从宋元明清人墨迹中吸取营养。所作小楷崇晋唐风范,清秀端丽,宽博空灵,在雅俗共赏中求之;所作行书植根二王,融入苏米蔡之意韵,清爽密丽豪纵,流畅清新,雅俗共赏;所作章草崇尚史游急就章,尤喜出师颂,融入宋仲温和祝枝山章草之灵动秀劲。小字手札章草清秀灵动;大字章草洞达庄伟酣畅。隶书犹爱秦简古隶...

《热贡艺术及传承人》丛书基于扎实的田野考察,采用口述史研究方法,借助影像记录手段,梳理热贡艺术鲜活的发展历史,力图全方位立体真实呈现热贡艺术的原生态文化生命价。《热贡艺术及传承人·唐卡》(汉文版、藏文版)为本丛书第一批成果。本册为其中一本。 本书为藏文版。以热贡地区的中国工艺美术大师斗尕为调查对象,通过实地访谈、录音、摄影、录像、翻...

《热贡艺术及传承人》丛书基于扎实的田野考察,采用口述史研究方法,借助影像记录手段,梳理热贡艺术鲜活的发展历史,力图全方位立体真实呈现热贡艺术的原生态文化生命价。《热贡艺术及传承人·唐卡》(汉文版、藏文版)为本丛书第一批成果。本册为其中一本。本书为汉文版。以热贡地区的中国工艺美术大师斗尕为调查对象,通过实地访谈、录音、摄影、录像、翻译、整理...

《热贡艺术及传承人》丛书基于扎实的田野考察,采用口述史研究方法,借助影像记录手段,梳理热贡艺术鲜活的发展历史,力图全方位立体真实呈现热贡艺术的原生态文化生命价。《热贡艺术及传承人·唐卡》(汉文版、藏文版)为本丛书第一批成果。本册为其中的一本。本书为藏文版。以热贡地区的中国工艺美术大师更登达吉为调查对象,通过实地访谈、录音、摄影、录像、翻译...

《热贡艺术及传承人》丛书基于扎实的田野考察,采用口述史研究方法,借助影像记录手段,梳理热贡艺术鲜活的发展历史,力图全方位立体真实呈现热贡艺术的原生态文化生命价值。《热贡艺术及传承人·唐卡》(汉文版、藏文版)为本丛书第一批成果。 本册为其中的一本。本书为汉文版。以热贡地区的中国工艺美术大师娘本为调查对象,通过实地访谈、录音、摄影、录像、翻译...

《热贡艺术及传承人》丛书基于扎实的田野考察,采用口述史研究方法,借助影像记录手段,梳理热贡艺术鲜活的发展历史,力图全方位立体真实呈现热贡艺术的原生态文化生命价值。《热贡艺术及传承人·唐卡》(汉文版、藏文版)为本丛书第一批成果。 本册为其中的一本。本书为汉文版。以热贡地区的中国工艺美术大师娘本为调查对象,通过实地访谈、录音、摄影、录像、翻译...

《热贡艺术及传承人》丛书基于扎实的田野考察,采用口述史研究方法,借助影像记录手段,梳理热贡艺术鲜活的发展历史,力图全方位立体真实呈现热贡艺术的原生态文化生命价值。《热贡艺术及传承人·唐卡》(汉文版、藏文版)为本丛书第一批成果。 本册为其中的一本。本书为藏文版。以热贡地区的中国工艺美术大师西合道为调查对象,通过实地访谈、录音、摄影、录像、翻...

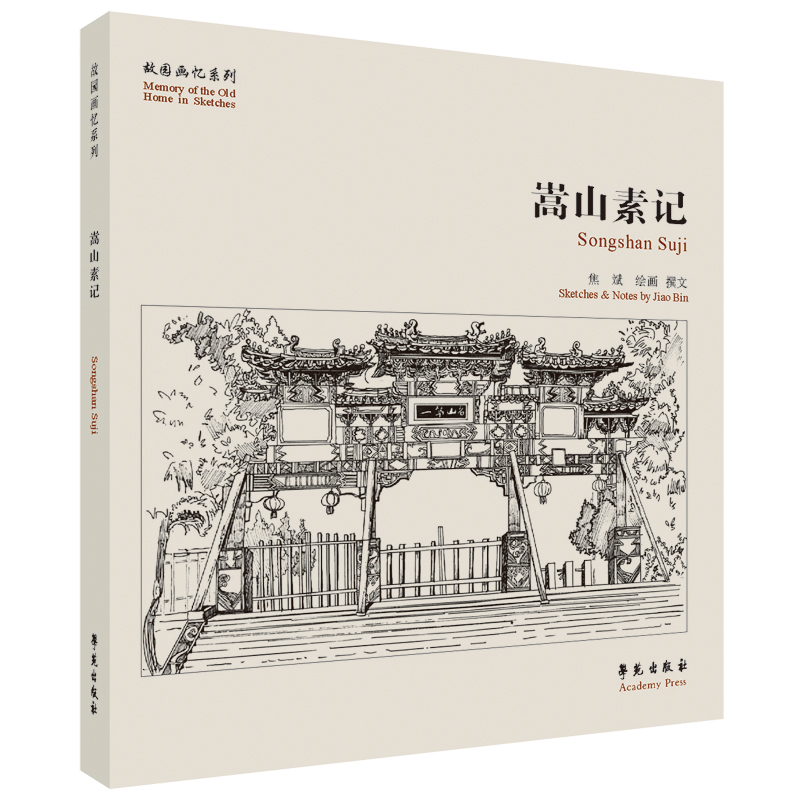

本书是故园画忆系列中的一本。嵩山位于河南省登封市西北面,西邻古都洛阳,东临郑州,属伏牛山系,是三教文化的发源地,也是中华文明的重要发源地。天地之中历史建筑群,世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家AAAAA级旅游景区,分布于河南省郑州市登封市嵩山腹地及周围,含有世界文化遗产8处11项,全国重点文物保护单位16处,河南省重点文物保护单位2...