清代著名医家黄元御,精研《伤寒》、《金匮》数十载,感慨本草既论,杂不可信,《素问》诸书,又不及方药,唯仲景氏继炎黄之业,作《伤寒》《金匮》,后世宗之,为方书之祖。为正药性而师后世,遂远考《内经》,旁概百氏,笺疏仲景方药,述《伤寒》《金匮》之旨,撰《长沙药解》。 此书取仲景常用药物162种诠释之。于本药之下,首述性味归经,继述功用治证...

易水学派创始人张元素在临证用药中非常重视药物的归经,即在方中加入引经药,用以向导全方主治的效用,使制方有专主,从而提高疗效。故在《珍珠囊》一书中,总结出十二经常用引经药。 此书几乎所有的药物都载有归于某经的论述。他认为取各药性之所长,使之各归其经,药有专司,而使药专力宏。例如对泻火药的论述:黄连泻心火;黄芩泻肺火、大肠火;白芍泻肝火;...

这是一部注释《神农本草经》的药学专著,作者张志聪在书中创立了五运六气之原、明阴阳消长之理的药气理论,阐明药性,解释详备,尤其重视格物用药原则。因此,运气的观点是本书的最大特点,也是张氏作此书的最大成就。 当时从医者用药多从主治功效考虑,鲜有提及性味归经者,更不必讲运气学说的运用。唯独张氏将运气观应用于药物学,创立药气理论,当之无愧为...

此书原题清·叶桂撰。叶天士邃于易而善医,择汤液中药品而取其精,于《本经》三百六十五种药物中选录117种,其他本草书中的择取57种,共174种临床常用药物,以易之盈虚消息,通乎药剂之轻急缓重,着眼于药物的性味归经,对《本经》等书的原文作了详尽必要的注解。 此书尤在临证用药补泻方面,纲举目张而使人有豁然贯通之宜。且各药之后有制...

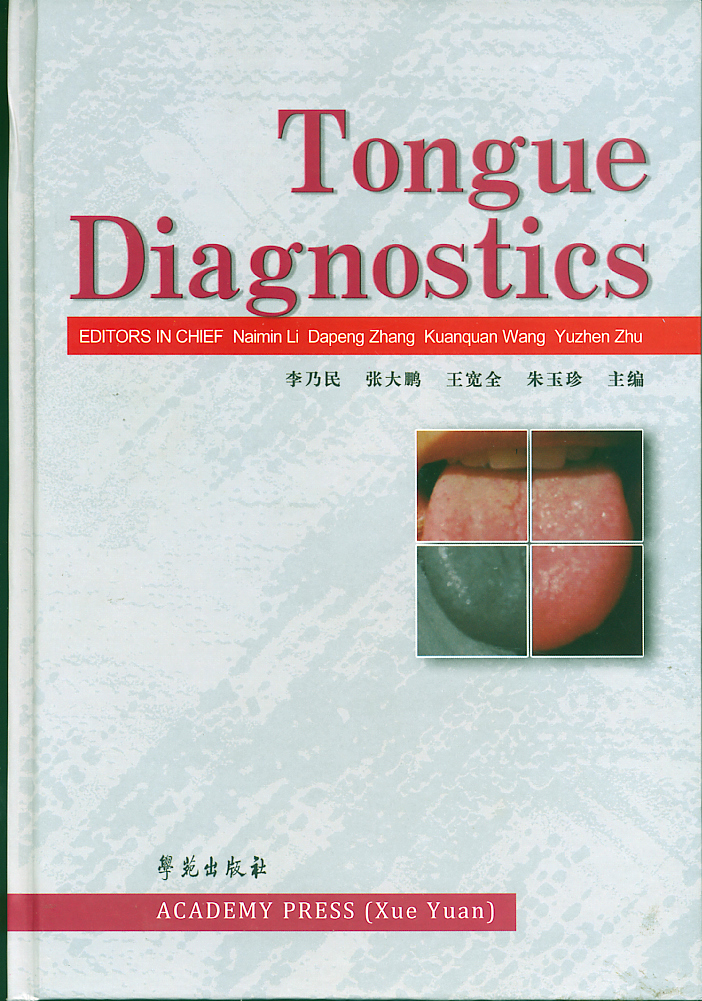

This bookhas introdued the origin and development of the tongue diagnostics in China all roundly, the physiological anatomy, and the biologicaland pathological characteri...

《神农本草经读》在释《本经》之药效时,每先以药的性味、有毒无毒等,然后联系到药性的归经,由归经言及应用,并加以辨析,以期使每药注解,必透发出所以然之妙,求与《内经》、《难经》、仲景等书字字吻合。 正是因为陈修园析归经、辨应用悉遵经旨,以《伤寒》、《金匮》之法,并参考《内经》之旨,以明正药之性能功效,故被誉为洵神农之功臣也。 附《药...

本书是近十年来作者的一些专题讲座和在全国各地一些会议上讲话的合成,包括中医药政策研究、中医药文化研究、中医药学术研究和中医药科普研究等四个方面的讲稿39篇。这些讲稿,观点鲜明、内容翔实、语言朴素、表述生动,不仅透发出作者对中医学的真挚情结、真知灼见和真切剖析,而且对中医学的传承、发展不无思想鼓动、认识启发、学术引领和知识传播作用,曾在中...

本书汇集了周天寒老师1979年以来在国内外医学刊物上发表的230多篇文章,精选出51篇,编辑成这本《周天寒医论集》。同时还收录了尚未公开发表的《<素问·咳论>与临床探微》专论,该文5万余字,全面论述了五脏六腑皆令人咳的临床应用及实践意义。全书分理论探讨、临床研究、方药应用及《素问·咳论》与临床探微...

全书分上、中、下篇,共二十五章,上篇为概论,主要介绍中西医糖尿病发展史、流行病学及基础理论;中篇系统介绍,中西医对糖尿病及其并发症的诊断、综合治疗、预防措施;下篇阐述作者从事糖尿病临床与科研的心得,汇集为糖尿病中医辨证理论探索心得,旨在启迪临床、拓宽科研思路。 全书贯穿作者临床经验、科研思维,突出中医特色,发挥中医药优势,积极应用现...

《谢映庐得心集医案》不仅有大量应用经方治验之案,也有大量应用时方治验之案,堪称继承创新的典范。正如该书序言中姜演对谢映庐先生的赞誉:医学俎豆《内经》、鼓吹仲景,襟带李、刘、炉冶喻、薛,几于有书皆我,无古非今。 本书点校以清咸丰十一年浒湾延寿堂刻本为底本,及上海科技出版社1962年版《谢映庐医案》为参校本。进行重新点校、校勘,订正了签署...