叙述、总结了自1949年中华人民共和国成立以来,在中国共产党的领导下,内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗的经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”70年来的发展历程和取得的辉煌成就。 本书共有四章,分别为:第一章70年岁月的发展历程、第二章翻天覆地的光辉成就、第三章奋发图强的经验启示、第四章美好未来的精致描绘。全书25万字,图文并茂。 本书...

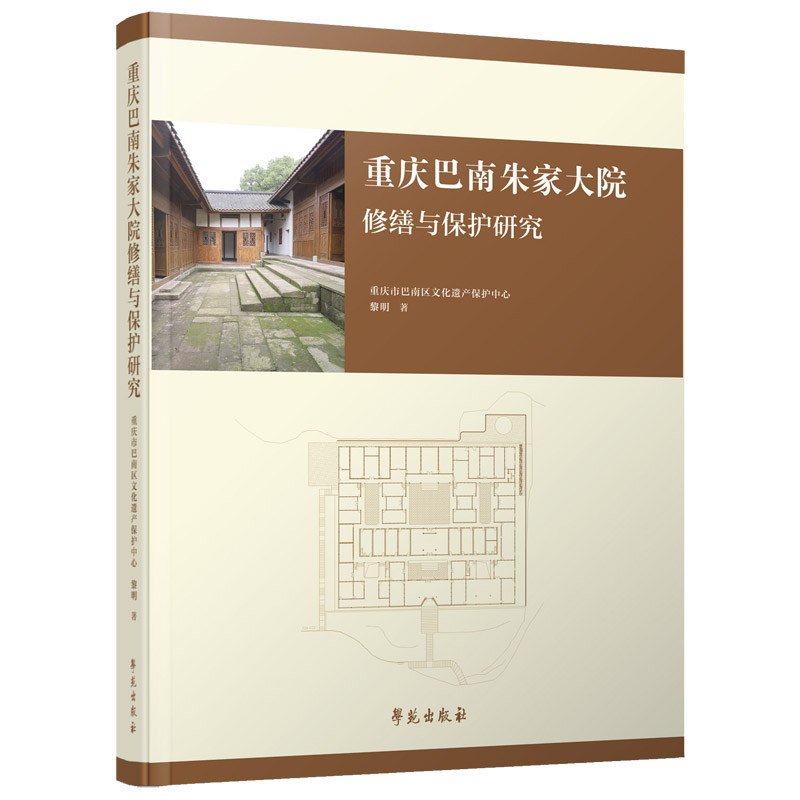

朱家大院位于巴南区南彭镇(现为南彭街道)石岗社区原石岗农场内,始建于清同治五年(1866年),复式四合院结构,坐北向南,在中轴线上布局上、中、下三厅及左右2个四合院。上厅右角往后为生活、生产的碾房、磨房、厨房;前厅左右有小姐楼,除上、中、下三正厅无楼房外。其余四合院均有楼厢房。建筑为土、石、木结构,穿斗式举架,硬山顶,小青瓦屋面,蔑竹夹灰...

书稿内容为作者在长沙开福寺国学班上的《论语》讲稿,前后讲了10多年,稿子也修改过很多次。本书汇集了前人对《论语》的注疏、集解,博采众家之长,力求融会贯通。作者采取了逐字逐句的解读方式,主张明义理与通训诂并重,并择其要点、循其脉络、紧扣义理,做了重点解读。全书引经据典、论述严密、考据与义理并举,在对《论语》主要思想全面解读的同时,书中还对儒...

本书为国家哲学社会科学规划项目《清代归化城土默特蒙古的人地关系研究》研究成果。入清以后,归化城土默特地区人口大量增加,其社会经济形态从畜牧转向农耕,这在一定程度上促进了本地区农业的发展,同时亦给本地区环境造成了很大的影响。本书用归化城副都统衙门档案、方志、《清史稿》、《清实录》等材料,对归化城土默特地区的人地关系进行探讨,可以帮助我们了解...

本书通过对当代中国城市中存在的“汽车模型收藏”现象的人类学考察,借助于对车迷们在收藏过程中各种行为及话语的观察与分析,为读者呈现出中国大众文化的一个侧影——车迷们在藏与玩这样一种非功能性的,体验式的休闲消费过程中,追求的不仅是物质上的享乐,更是人格或精神需要的满足,是一种多元化多层次的体验过程;汽车模型收藏者以“汽车模型”的藏与玩而自发地...

从人文社会科学研究问题的真实性、资料的可靠性、解释的信度、应用的效度等维度,探讨我国现行民族研究存在的诸多问题和潜在危机,论述了中国特色民族学重建的认识论转向和社会科学定位、提问及其应答方式的反思性、全球化时代的主要论题、综合性研究方法的构建等民族学重建的关键问题,为中国特色民族学的重建制定了概念性规划及其实现的路径。 本书稿是作者多年来...

我们选择了曼腊村作为研究对象,对西双版纳乃至中国境内的傣族进行一次实验观察,以期了解傣族社会、文化、宗教、族际交往、国家与地方等议题在一个村社的展现。 曼腊村民日志的魅力在于,他是村民自我展现的原版,沉下心去阅读,可以发现村民日常生活的点点滴滴和重要回忆。难得的是,村民在日志中很少怨天尤人,而是以积极的心态看待日常的辛劳和未来。这种叙述方...

《独龙心语——迪政当独龙族村民日志》是首部由独龙族村民完成的日志,是2015年2月至2018年3月先后由李林高、陈永华与陈建荣三位村民完成的23万字的日志汇总。他们三人皆是迪政当村民,都得益于共产党的民族教育政策,都接受过学校教育,汉语流利,有不同程度的汉文书写水平,但人生经历与社会身份与兴趣爱好不同,因而比较全面地反映了当下独龙族社会的...

恒底村位于高黎贡山东面,怒江西岸。自设立赤恒底傈僳族调查点以来,整个村落都纳入云南大学的视野,纳入中国乃至世界民族学、人类学、社会学、宗教学研究视野,成为“实验民族志”演系列中的重要参与者。 此次呈现的村民日志,既有作者自己与家庭私生活的记录,但更多的是对整个村落内外的整体描述。内容包括村民日常生产生活、人生礼仪、宗教信仰、教育等方面的内...

云南大学景颇族调查研究基地位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市西山乡营盘村,负责人为云南大学民族研究院李伟华博士。基地有志于打造为具有国际影响力的景颇族研究国际合作与交流平台。这部日记从来没有局限于一个景颇村寨的仪式与日常,而是把全世界景颇族发生的事都与他所在的村寨进行对接,心里怀抱着整个景颇族的命运,与此同时,他也密切关注当地政府的一些政...